革新的材料・プロセス研究センター 2024年度シンポジウム「カーボンニュートラル社会の実現に向けた革新的材料・プロセス研究」開催報告

2025.03.18

持続可能な社会形成に寄与する「ひと・もの・環境の調和」に立脚した材料研究の今

2006年度開設の革新的材料・プロセス研究センターでは、持続可能な社会形成に寄与する「ひと・もの・環境の調和」に立脚した材料研究を展開し、無機材料や有機材料、電子材料、バイオマテリアルなどさまざまな技術分野の研究者が横断的な研究を行ってきました。

2025年2月28日(金)、瀬田キャンパスRECホールにおいて「カーボンニュートラル社会の実現に向けた革新的材料・プロセス研究」をテーマとした2024年度シンポジウムを開催しました。シンポジウムは、本学兼任研究員による一般講演(計12名の個別研究報告)とゲストによる招待講演で構成され、終了後にはポスター発表(交流会)を実施しました。

【→Eventページ】|【→プログラム(PDF)】

※当シンポジウムは2024年度第4回 REC BIZ-NET研究会、りそな中小企業振興財団 技術懇親会との共同開催。

※この記事では主に招待講演に関して紹介。一般講演の題目・報告者についてはプログラムを参照のこと。

シンポジウムの冒頭、センター長の河内 岳大教授(本学先端理工学部 応用化学課程)が開会挨拶とプロジェクトの概要説明に立ち、「地球環境の課題が山積する今、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、本シンポジウムは多様な研究者からの知見が集う貴重な場になる。ぜひ最後まで耳を傾けていただきたい」と話し、シンポジウムがスタートしました。

次いで、公益財団法人りそな中小企業振興財団 専務理事の山崎 常久氏が挨拶に立ち、財団の取り組みとして、産学連携の研究会や国内見本市・展示会を定期開催するほか、中小企業の優れた新技術・新製品を表彰する事業を展開していることなどを紹介されました。

山崎氏は、「当シンポジウムは産学連携の機会として貴重な場である。カーボンニュートラルは企業活動にも密接に関係するので、今回の報告内容は、参加企業の皆様の日々の事業活動にも役立つことだろう。また講演後には、ポスターセッションと交流の場を実施するので、ぜひネットワーク創出に役立てていただけたら幸いだ」と語り、後につづく講演への期待を込めました。

招待講演にご登壇いただいたのは、株式会社コベルコ科研 営業本部 電池プロジェクト部 部長の虎山 仁氏です。講演の冒頭、座長の大柳 満之教授(本学先端理工学部 応用化学課程)により虎山氏の略歴が紹介されました。虎山氏は本学理工学研究科 応用化学専攻において博士号(工学)を取得され、1998年4月に神戸製鋼グループの株式会社コベルコ科研に入社。総合試験研究会社である同社の技術部門で約11年、営業部門で約15年所属し、現在は二次電池分野の業務に携わっておられます。

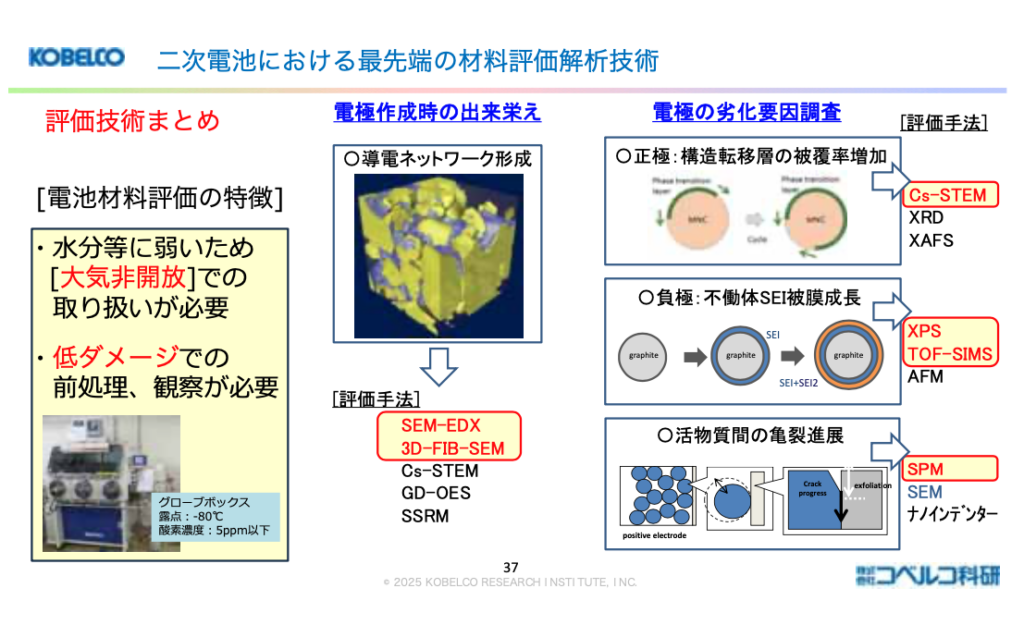

「二次電池における最先端の材料評価解析技術」と題した虎山氏の講演では、主に①イントロダクション(カーボンニュートラルにおける二次電池の役割、二次電池の市場動向)、②二次電池の基礎(電池の種類、二次電池の課題と開発動向)、③二次電池における最先端の材料評価手法(二次電池に用いられる材料評価手法、全固体電池と評価手法)について報告がなされ、さらに株式会社コベルコ科研における二次電池の安全試験や計算科学的アプローチ、リサイクルについて具体的な説明がなされました。

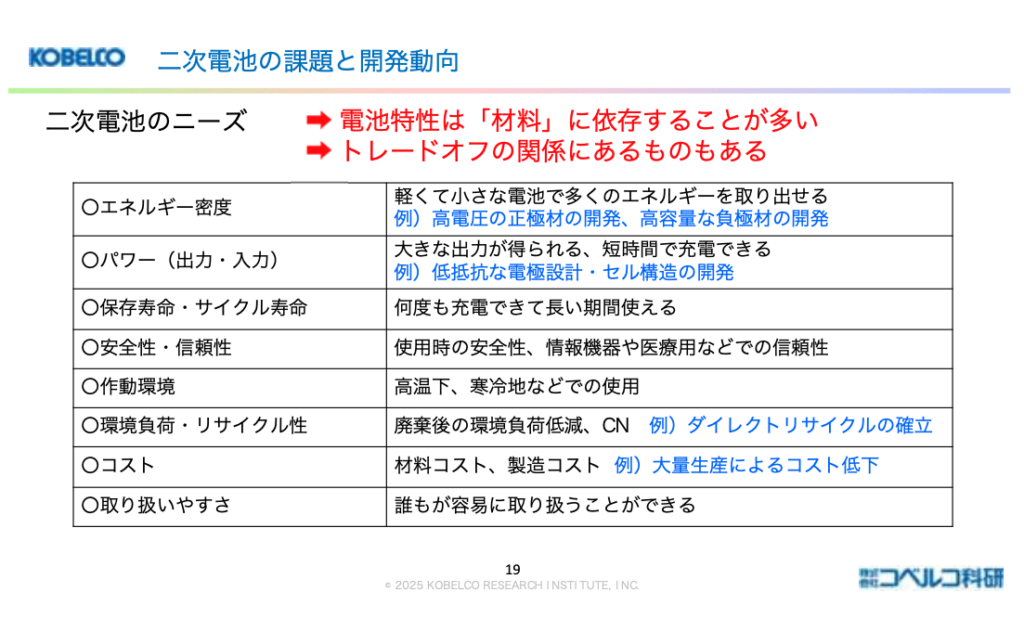

二次電池とは、充電して繰り返し使用できる電池のことで、蓄電池や充電池とも呼ばれます。現時点での主流であるリチウムイオン電池はノートパソコンやスマートフォンの蓄電池として幅広く使われていますが、今後は電気自動車(EV)をはじめとしたモビリティ分野や、災害時に対応する大型の予備電源などの分野で、より高いエネルギー密度を持つ革新型二次電池の開発が期待されています。また、革新型二次電池に求められる特性はエネルギー密度だけでなく、パワー(出力・入力)、サイクル寿命の向上、安全性・信頼性、環境負荷・リサイクル性、コストなど多岐に渡ります。

リチウムイオン電池は、「正極」と「負極」を「セパレーター」で分け、正負極間をつなぐ「電解液」で構成されますが、それぞれの材料の組合せが無数に存在します。虎山氏は「電池特性は“材料”に依存することが多いが、個々の特性はトレードオフの関係となる場合があるため、要求特性に応じた電池材料の開発が望まれている」と指摘し、二次電池に用いられる様々な材料の評価手法について紹介されました。

現在、高容量系の革新型二次電池の代表的な存在として、国内外で研究開発が進められているのが「全固体電池」です。虎山氏は「電解液のかわりに固体電解質を用いるだけで電池の性能があがるのではない。各材料の特徴をいかしていく必要がある」と述べ、株式会社コベルコ科研における全固体電池の試作状況や、全固体電池電極の構造評価・解析について紹介されました。

虎山氏は報告のまとめとして、「カーボンニュートラルのキーとなる蓄電池の研究開発・利用を革新的に進めていくためには、最先端で多様な評価・試験・解析技術が必要となる。株式会社コベルコ科研では今後も、“試作・特性評価”や“評価解析”、“安全性試験”、“計算科学”を組み合わせたトータルソリューションにより、脱炭素社会の実現に向けて貢献を進めていきたいと考えている」と報告を締めくくりました。

※株式会社コベルコ科研の二次電池トータルソリューションに関しては、下記の紀要をあわせてご覧ください。

▶ 技術ノート「こべるにくす」【No.58】Vol.32 2024.APR『二次電池』

招待講演と一般講演(計12名の個別研究報告)の全プログラム終了後、副センター長の青井 芳史教授(本学先端理工学部 応用化学課程)が閉会挨拶に立ちました。

青井教授は「当センターは技術移転、すなわち大学で研究・開発した技術の社会実装を1つのミッションとしている。本日は、材料やデバイス、生体、食品分野など非常に多岐に渡る研究報告が行われたので、参加企業の皆さんのご興味のあったものがあれば、RECを通してぜひ問い合わせていただきたい」と述べ、シンポジウムを総括しました。

シンポジウム終了後には、RECホール地下談話スペースに場所を移し、ポスター発表(交流会)を実施しました。会場内では各研究内容への質疑や今後の方向性に関してのコメントなどが相次ぎ、参加者の熱気に包まれました。

全プログラムを通して多くの皆様にお越しいただき、無事盛会のうちに終了することができました。